Le naufrage des îles

de la nuit

Neuvième épisode

d’un feuilleton aqualittéraire

où l’auteur s’invente un personnage

pour voyager à cathay

09

Illustration Billi.

Pour Charlotte

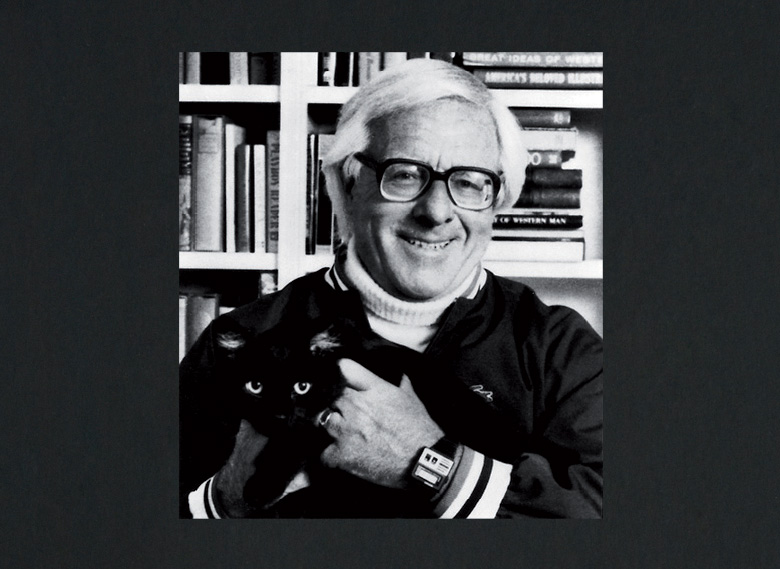

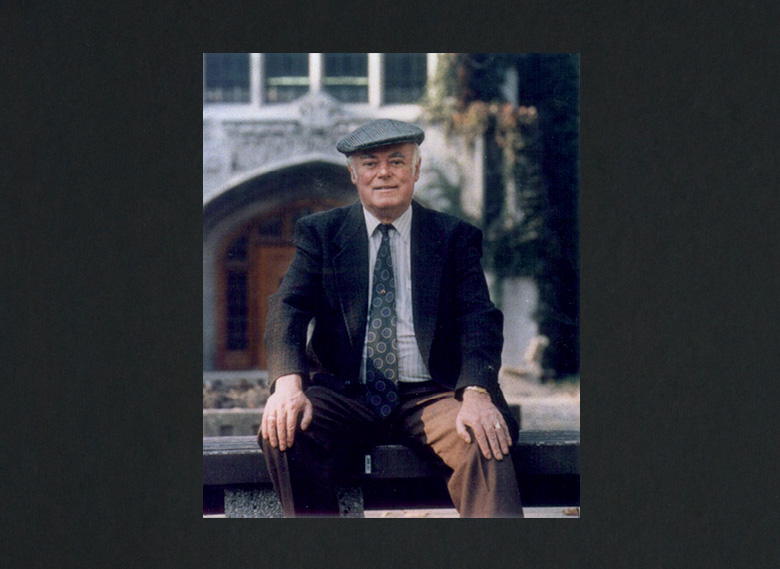

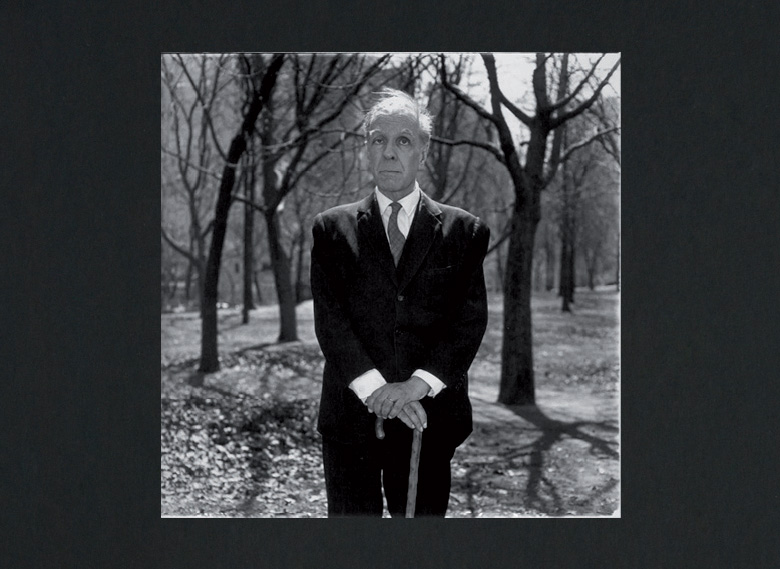

Je ne sais pas grand-chose d’Alain Grandbois. Juste assez pour m’inventer un personnage. L’écho de son nom flottait à travers les corridors et les salles de classe du département d’études littéraires. Nos professeurs nous assuraient qu’il faisait partie de cette fratrie d’humains véritables dont les lumières avaient surnagé des abymes de la Grande Noirceur pour parvenir jusqu’à nous. Avais-je compris qu’il était lui aussi du cousinage des Hébert et des Garneau, ami comme eux des automatistes, qui avaient d’un commun accord rejeté l’image du ciel pour se pencher sur le chaos de la perception ?

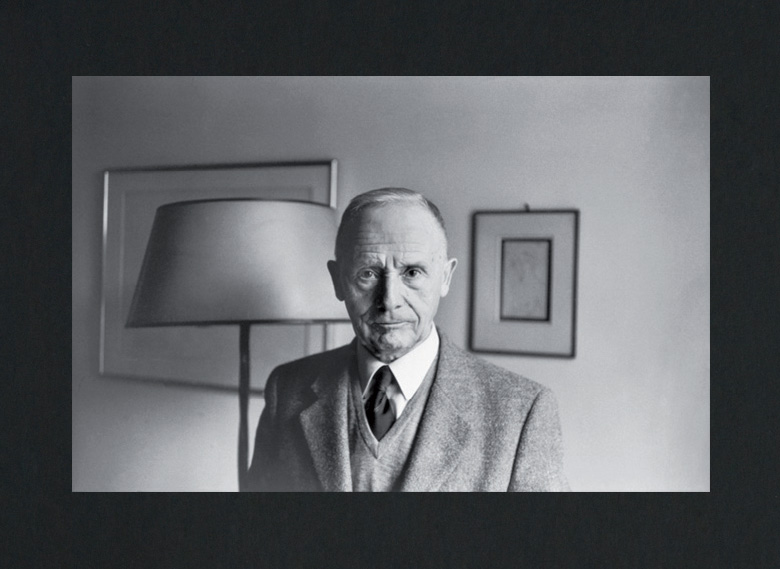

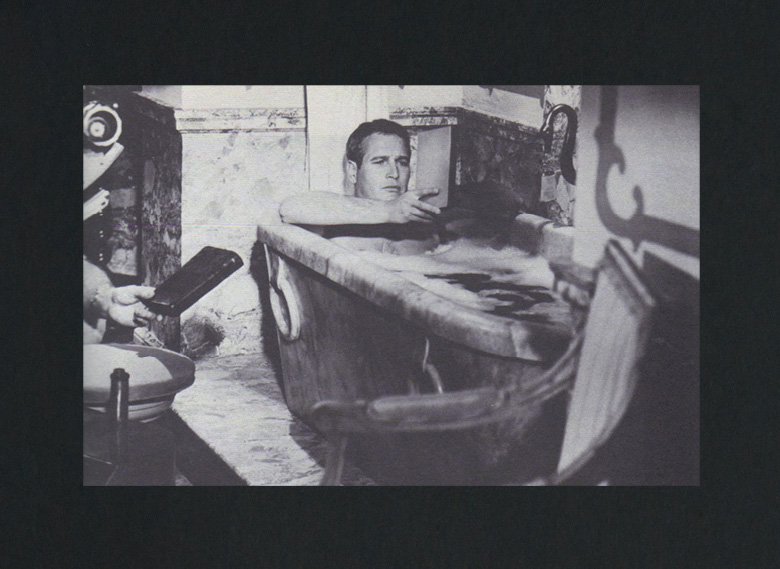

J’ai égaré mes notes, mais je me souviens de la photo d’époque qui a gravé ses traits dans mon souvenir. Il y avait le cheveu lisse et la moustache fine, une tête d’espion ou de prestidigitateur, d’une élégance irréprochable. Son visage, pommettes saillantes et yeux pochés, semblait éclore vers l’objectif comme une fleur de thé. Mais, je dois l’avouer, ses lèvres fines, la parenthèse tressaillante de son demi-sourire, les énormes amandes de ses yeux, sous son front anormalement large, me rappelaient ces extra-terrestres à tête d’ampoule qui hantaient les séries de science-fiction de mon enfance, dont je croyais chaque pensée hantée par une mélancolie étrangère à notre réalité commune.

Que voulez-vous, on naît où l’on naît, et nous ne sommes pas seuls à choisir le temps ou les images de nos vies. Alain Grandbois, né avec le siècle à Saint-Casimir, s’était aventuré hors du monde qui l’avait vu grandir. Il avait consacré un roman, Né à Québec, à l’explorateur Louis Jolliet, et avait suivi ses traces jusqu’au delta du Mississippi, privilège qu’on aurait pu croire réservé à des bourlingueurs américains à la Mark Twain. Grandbois avait également réécrit Les voyages de Marco Polo. J’ai cru comprendre qu’il avait été, comme le marchand Polo, ambassadeur du Canada en Chine. Il était d’ailleurs fort possible que son périple au pays de l’Ombre jaune ait été financé par les services secrets canadiens. L’image de Grandbois en poste en Chine suscitait à son tour celle de Pablo Neruda en complet cravate, travaillant sur son Chant général entre deux cocktails à l’ambassade. Je me disais que la littérature et les temps avaient bien changé, et que je devrais sans doute revoir mes espérances d’emploi à la baisse.

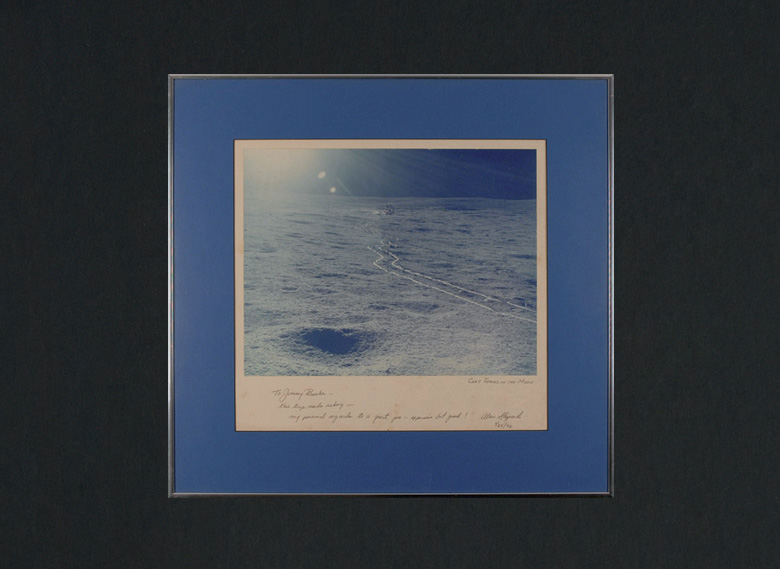

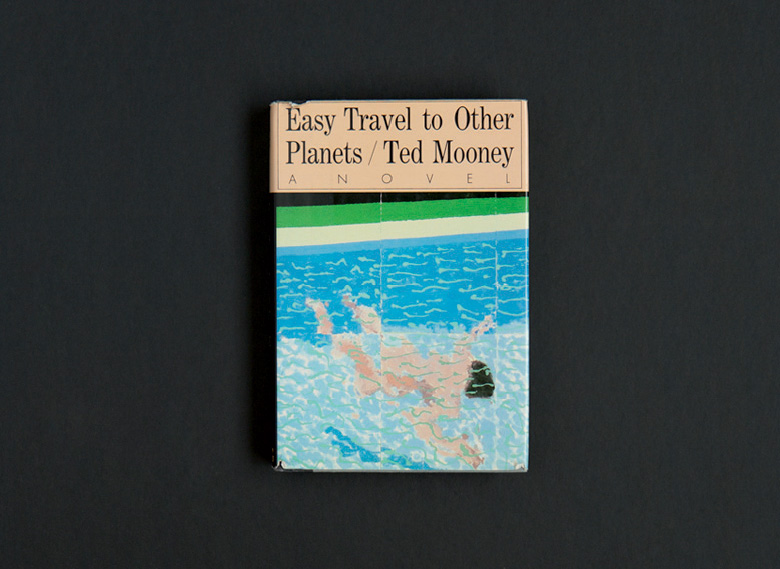

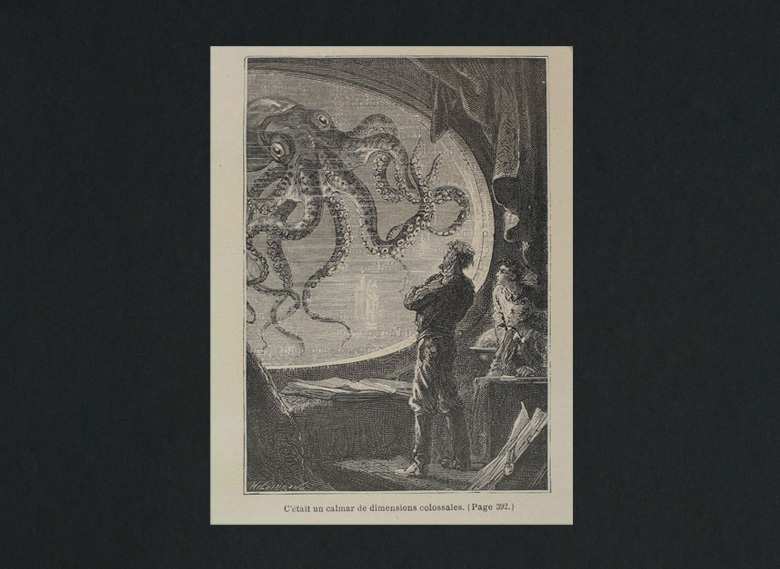

Grandbois avait également écrit, à une époque où ça ne se faisait pas, pas ici en tout cas, des vers lumineux d’aventure. Les îles de la nuit pourrait tout aussi bien être le titre d’un roman de flibusterie. La lecture du recueil me révéla qu’il n’y était pas tant question de tempêtes maritimes et de combats au coutelas que de tourmente intérieure. Je n’avais pourtant pas tort de penser aux pirates. Un ami né à Québec m’a récemment raconté comment le cargo transportant le premier tirage d’une plaquette contenant certains poèmes des Îles de la nuit vers les rivages d’Amérique avait sombré, en des circonstances inexpliquées, au large de Shanghai. Une seule copie, préservée par Grandbois, aurait survécu au naufrage. J’imaginais la caisse de livres, sombrant sans l’espoir d’un lecteur à la lueur des poulpes, et Grandbois, une copie cousue dans la doublure de son complet, à l’endroit du cœur, la clef d’un code inconnu.

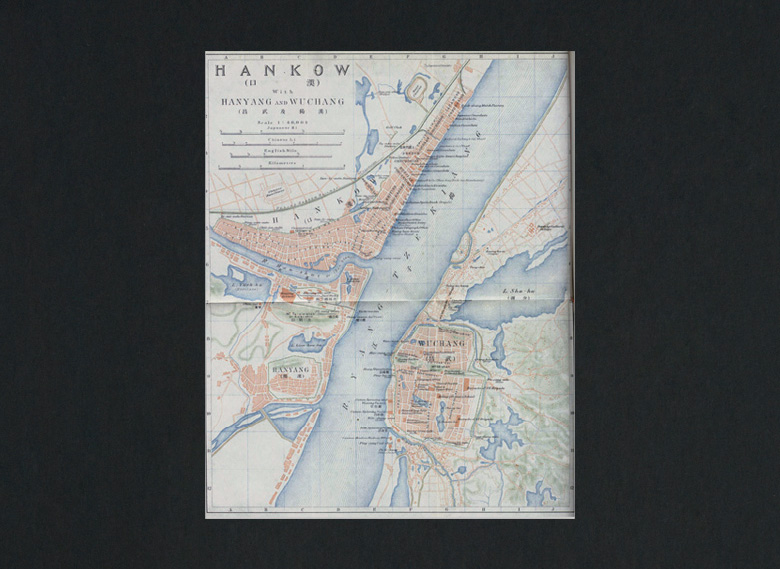

Vous pouvez jeter vos errata à la mer. Bien qu’on n’ait pas confirmé si la grc avait été aussi aventureuse que la cia, qui s’est risquée à financer la participation de ses artistes nationaux à la Biennale de Venise, je sais que le naufrage des Îles de la nuit n’a pas eu lieu, qu’Alain Grandbois n’était qu’un cousin symbolique de la famille de la Grande Noirceur, et avant tout un ambassadeur poétique et un espion du langage. La plaquette perdue, si l’on se donnait la peine de consulter les nombreux dossiers d’intérêt public consacrés à l’Affaire Grandbois, n’est qu’un secret de Polichinelle. Le court recueil, publié aux frais d’un certain Vernet, colonial et opiomane français installé à Hankéou, dans la province de Hubei, s’intitulait Poëmes. Certains historiens, qui manquent d’enthousiasme pour l’usage archaïque du tréma, y font référence sous le titre de Poèmes d’Hankéou. Ces Poëmes, donc, ne se sont pas perdus en pleine mer, mais ont plutôt été égarés le long du Yangtze, en route vers Saigon.

La couverture du recueil était ornée de cinq idéogrammes, 意 到 即 成 诗, dont les orientalistes nous assurent qu’ils signifient que « la poésie prend forme avec la conscience ». Justement. Si je vous raconte toute cette histoire, c’est que ma méprise sur l’Affaire Grandbois, conjuguée à celle de mon ami né à Québec, a généré dans ma conscience de puissantes images, destinées à être effacées par le flot des faits, mais qui se sont installées en moi avec la force d’une évidence.

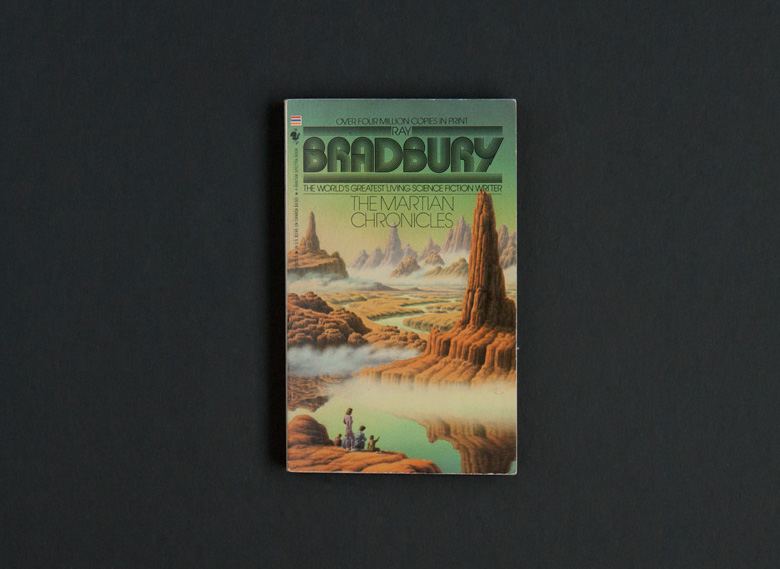

À l’époque où mes professeurs m’entretenaient de la légende de Grandbois, je lisais et relisais Les villes invisibles d’Italo Calvino. Sur la couverture de mon édition de poche, une caravelle filait à pleines voiles vers une cité filiforme et lumineuse, lévitant au-dessus des eaux à la manière d’un ovni. Cette cité suspendue, prête à se dissoudre à tout moment comme un mirage, ne correspond à aucune des villes que Marco Polo décrit au Grand Khan dans les pages du livre de Calvino. Les récits du Devisement du monde ont été racontés par le Vénitien Marco Polo à Rustichello de Pise dans l’intimité d’une cellule de Gênes. La relation du marchand Polo est aussi connue sous les titres du Livre des merveilles ou Il Milione et les merveilles et les millions qu’il décrit tiennent à la beauté des femmes et aux opportunités commerciales rencontrées le long de la Route de la Soie. La conversation à l’origine du Devisement du monde transparaît dans celle de l’empereur et de son émissaire, que Calvino situe dans les jardins hors du temps de Xanadu. Autour des deux hommes se démultiplie un réseau cristallin de villes imaginaires aux noms de femmes, dont les vecteurs rayonnent dans toutes les directions du temps. D’étranges blasons fleurissent dans l’interstice entre les mots et les choses, et le monde reprend forme et substance dans un vide parfumé, où nous ne pouvons nous glisser qu’en pensée.

Si j’hésitais à lire Les voyages de Marco Polo c’est que je redoutais que Grandbois n’erre pas aussi loin que Calvino dans sa réécriture du monde. Et si je démontre aujourd’hui un tel attachement à mes erreurs d’interprétation, c’est peut-être parce que mes origines m’ont prédisposé aux errements de l’esprit. Je ne suis jamais allé en Chine. Et je suis né aussi loin de Cathay que de Saint-Casimir, dans la banlieue industrielle de Lachine, qui doit son nom à l’erreur de navigation de Cavelier de La Salle, seigneur de Saint-Sulpice, parti trouver un passage vers l’Orient, et remonté du Mississippi. Dans l’adolescence, j’allais lire Le devisement du monde assis sur la pierre éclatée des chantiers de l’Autoroute 20, tout près du chemin de fer qui sépare Lachine de son secteur industriel.

Je crois savoir le secret que cache le visage d’Alain Grandbois. La caravelle en couverture des Villes invisibles, filant de toute urgence vers la ville soudainement révélée à l’horizon, porte à son bord l’espion du langage. Il transporte, cousu dans son complet, à l’endroit du cœur, l’unique copie survivante d’un livre illisible, dont les pages savent se glisser entre celles de tous les livres, de ceux qui disparaissent dans le tissu du temps, et qu’on ne peut retrouver qu’en pensée. Quand le navire atteindra l’îlot lumineux, il se dématérialisera en lui, et la Noirceur engloutira de nouveau l’Océan des Histoires. Mais le mirage aura existé, et il continuera de briller dans les grands fonds, et parfois reviendra nous hanter comme un ancien parfum, dans la mélancolie d’un regard retrouvé, le blason flétri d’un visage

Merci à David Dalgleish pour son chinois.

printemps 2013